副業やキャリアアップのために SNS を始めたものの、「何を発信すれば良いか分からない」「フォロワーが増えず自信が持てない」と感じていませんか。

個人がオンラインで評価される時代、専門性と魅力をわかりやすく届ける設計図があれば、想像以上にチャンスが広がります。

そこで本記事では、自己分析からプロフィール設計、投稿戦略、コラボによる拡散、そしてブランドイメージの定期監査までを段階的に解説します。

このページでわかること

- 強みと価値観を洗い出す自己分析ステップ

- SNSプロフィールと世界観を統一するデザイン術

- 3本柱テーマで効率的に投稿を組み立てる方法

- コラボやコミュニティ運営でフォロワーを拡大する戦略

- ブランドイメージを毎月アップデートするチェックシート

SNSブランディングとは

SNSブランディングとは、SNSを使って、自分の会社や商品のイメージを良くしていく方法のことです。今ではSNSを使う人がめちゃくちゃ増えてるので、SNSブランディングがすごく重要です。

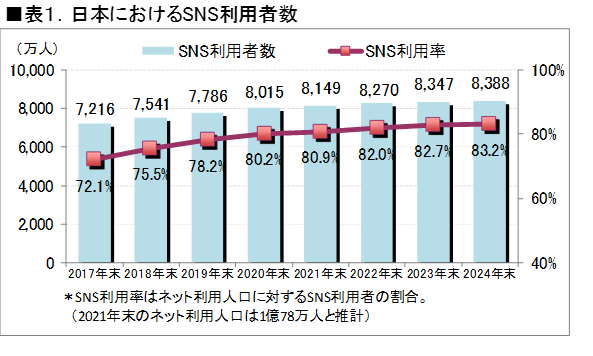

2022年のICT総研の調査だと、日本のSNS利用者数は8,270万人にもなってて、全体の82%の人がSNSを使っています。つまり、SNSブランディングがうまくいけば、めっちゃ広告効果があります。

民間調査会社のICT総研がまとめた2022年度のSNS利用動向に関する調査によると、国内のSNS利用者は22年末に8270万人となり、ネット利用者の82%に達する見通し。利用者は若年層が多かったが、認知度の高まりにより中高年齢層にも拡大。知人との交流のほか、ビジネスや趣味の情報収集を目的にした利用が増えている。利用者はひとつのSNSだけでなく、5件程度に登録しているという。

出典:日経コンパス

昔は、ユーザーが検索した履歴を見て、それに合った広告を出す方法が主流でしたが、最近はユーザーの快適さを優先して、広告よりもSNSブランディングみたいな方法が人気な傾向があります。

SNSブランディングで大切な「イメージ統一」

ブランドイメージを統一するためには、SNSブランディングですごく重要です。イメージを統一させると、ブランドが一貫した見た目のメッセージを発信するための土台になります。

上記は、お客さんはブランドを見た目で認識しやすくなって、ブランドの信頼性や安心感が上がるとされています。

それから、ビジュアルコンテンツの作り方もガイドラインに入れておくべきです。例えば、投稿する画像や動画のスタイル、フィルターの使い方、文字の配置なんかを細かく決めておきましょう。こうすることで、どのプラットフォームでもブランドの見た目が統一されて、視覚的な一貫性を保てます。

一貫性を保つためのツールも紹介!

例えば、CanvaやAdobe Sparkみたいなデザインツールを使えば、テンプレートを作っておくことで、誰がコンテンツを作っても、ブランドガイドラインに沿ったデザインを簡単に作れます。

それに、HootsuiteやBufferみたいなSNS管理ツールを使えば、いくつものSNSでの投稿スケジュールを一括管理できて、一貫したブランドメッセージを維持できます。

写真・アイコン・バナーのデザイン原則

発信者をひと目で覚えてもらうために、写真やバナーは統一トーンで設計します。具体的なチェックポイントを以下にまとめました。

- 照明と背景

↳顔が明るく背景が単色だと視認性が高まる - カラーパレット

↳アイコン・バナー・投稿テンプレを同系色で統一 - 視線の方向

↳カメラ目線は信頼感、サイド視線はスタイリッシュ - フォント選定

↳可読性重視で1~2種類に抑える - 余白設定

↳要素間を15%以上空けると高級感が出る

リブランド時はアイコン→バナー→投稿テンプレの順で変更すると、フォロワーの混乱を防げます。

肩書きと自己紹介文の方程式

テキストは「誰に」「何を」「どう約束するか」をコンパクトに示すと記憶されやすくなります。構成要素を表で整理しました。

| 要素 | 推奨文字数 | 設計ポイント |

|---|---|---|

| 肩書き | 15文字以内 | 専門×成果を掛け合わせ差別化 |

| ミッション | 25字前後 | 「誰をどう変えるのか」を1文で宣言 |

| 実績 | 数字を1つ | 再現性を示す具体例を添える |

| 現在地 | フレーズで | 取り組み中のプロジェクトを記載 |

| CTA | 20字以内 | 無料相談・メルマガ登録など行動を促す |

肩書きはプラットフォームごとに微調整せず、同一表現を貫くと検索結果でも一貫性が保てます。

SNSブランディングのためのブランド設計

ブランディングの成否は、発信を始める前にどれだけ自分を掘り下げ、誰に向けて何を語るかを言語化できるかで決まります。

自己分析で強みと価値観を明確化

発信の軸を決めるには、自分の経験や信条を整理するワークから着手すると迷いが少なくなります。以下のステップを順番に進め、紙やスプレッドシートに書き出してください。

- 過去の成功体験を三つ挙げ、共通するスキルやマインドを抽出

- 他人から感謝された出来事を思い出し、感謝の理由を言語化

- 「これだけは譲れない価値観」を三つ選び、優先順位を付ける

- 抽出したキーワードを組み合わせ、30文字以内で「専門テーマ×価値観」を表現

書き出したキーワードをあとでプロフィールや投稿テーマに転用できるよう、ドキュメントにまとめて保管しておきましょう。

ターゲットペルソナと課題の設定

誰に届けるかが決まらないまま発信すると、メッセージが散漫になりがちです。次のようにペルソナと課題を整理すると、投稿内容が一貫しやすくなります。

| 項目 | 記載例 |

|---|---|

| 基本情報 | 29歳・Webデザイナー・東京都在住 |

| 目指す未来 | フリーランス転向後、月収50万円を安定化 |

| 抱える課題 | 案件獲得の方法が分からず集客に不安 |

| 情報収集手段 | X(Twitter)・YouTube・オンライン講座 |

| 発信者への期待 | 案件獲得までの実践的なノウハウ |

一枚にまとめたシートをデスクトップに貼り付けておくと、投稿を作る際に内容がぶれにくくなります。

まとめ|一貫発信で継続的に価値を高める

本記事では、自己分析による強みの言語化からターゲット設定、プラットフォームの役割分担、プロフィールの統一、投稿テーマの設計、コラボレーションやマネタイズの道筋、そしてブランドイメージの定期監査まで、個人がSNSで信頼を築くための流れを段階的に解説しました。

各章で扱った手順を連携させることで、発信内容に芯が通り、フォロワーとの関係が深まります。

実践に移す際は、まず三本柱テーマを決めて投稿カレンダーを作り、月末にセルフオーディットと数値分析を行うサイクルから始めてみてください。発信と検証が回り始めれば、フォロワーの反応を手がかりにプロフィールやコンテンツを微調整でき、魅力が自然と磨かれていきます。

コメント